本文为原创,可在署名“李媛洁”和转自“昆明市水利学会”的前提下转载,否则视为侵权!

盘龙23号道路工程中水土保持的防治措施

一、工程概况

盘龙23号道路建设项目位于昆明市盘龙区鼓楼街道办事处,道路自西向东走向,西起规划盘龙21号路,东止于环城东路。周边有穿金路、北京路、白塔路、白龙路、人民东路、环城东路等已建成城市道路,交通条件较好。

盘龙23号道路建设项目主要建设内容包括道路工程,排水工程,电力、电信、燃气、自来水等配套综合管网工程,交通工程,绿化工程,照明工程等。道路全长1001.79m,红线宽15m~20m(其中:里程K0+000.000~里程K0+401.567段和里程K0+842.539~终点里程K1+001.79段红线宽20m;里程K0+401.567~里程K0+842.539段红线宽15m),设计行车速度20km/h,路面结构为沥青混凝土路面,路面荷载等级为机动车道BZZ-100,设计年限为10年。

道路全线共设置6个平交口,起点里程K0+000.000与规划盘龙21号路T形平交,道路交叉口归属为盘龙21号路;道路里程K0+227.905处与昆纺片区1号规划道路T形平交,道路交叉口归属为盘龙23号道路;道路里程K0+401.567与白塔路十字形平交,道路交叉口归属为白塔路;道路里程K0+604.878处与盘龙115号路十字形平交,道路交叉口归属为盘龙23号道路;道路里程K0+842.539处与东栗巷十字形平交,道路交叉口归属为盘龙23号道路;道路终点里程K1+001.79与环城东路T形平交,道路交叉口归属为环城东路。道路不设桥梁和涵洞。道路为城市支路,其横断面规划为15m~20m,道路设置双向两车道,路面横坡:机非混行车道为单坡1.5%,人行道2.0%。

二、水土流失防治标准

根据水利部办公厅印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知(办水保〔2013〕188号)和《云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》(云南省水利厅公告第49号),项目所在地昆明市盘龙区鼓楼街道办事处未在国家级和云南省水土流失重点预防区、重点治理区。依据《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)要求及相关法律、法规,项目区属昆明市盘龙区城市区域,盘龙23号道路建设项目水土流失防治标准执行西南岩溶区建设类一级标准。

表1 水土流失防治目标一览表

| 防治指标 | 标准规定 | 修正情况 | 采用标准 | ||

| 施工期 | 设计水平年 | 施工期 | 设计水平年 | ||

| 水土流失治理度(%) | — | 97 | — | 97 | |

| 土壤流失控制比 | — | 0.85 | 项目区属轻度侵蚀区,确定控制比为1.0 | — | 1.0 |

| 渣土防护率(%) | 90 | 92 | 城区建设项目,上调2% | 92 | 94 |

| 表土保护率(%) | 95 | 95 | 95 | 95 | |

| 林草植被恢复率(%) | — | 96 | — | 96 | |

| 林草覆盖率(%) | — | 21 | 根据项目自身规划设计指标,下调1% | — | 20 |

三、水土流失预测结果

盘龙23号道路建设项目在预测时段内原生水土流失量为3.09t,项目建设可能产生水土流失总量为132.12t,新增水土流失量为129.03t。

项目在建设过程中,水土流失对工程所在区域的水土资源及生态环境带来不利影响,产生的危害有以下几个方面:

(1)工程施工过程中,产生的水土流失可能会使泥沙进入周围已有道路排水管网,使其过水断面减小,甚至淤积,影响雨天的降水排泄,导致区域积水,造成公共、人民财产等损失;

(2)水土流失还将导致周边区域环境受到污染,通行不畅,给居民生活带来一定的影响;

(3)本工程建设将回填一定数量的土石方,施工期间对项目区域以及周边区域的景观带来一定的影响,同时对周边环境也将造成影响。

四、水土流失防治措施总体布局

根据项目建设过程中各单元水土流失的特点、危害程度以及水土流失防治目标,在主体工程中具有水土保持功能的防护措施的基础上,结合前面的水土流失防治分区、项目的特点和已有的防治措施,合理、全面、系统的规划,提出各种工程地形单元新增的一些水土保持措施,使之形成一个完整的水土流失防治体系。各防治分区的主要工作内容包括以下几个方面。

(一)路基路面工程区

工程完工后此区域均得到硬化,能够有效防治水土流失,主体工程对道路人行道用地全部进行透水砖铺设,能够有效涵养水源。水土流失主要集中在施工期。项目里程K0+000.000~K0+401.567段北侧为七彩俊园三期建设项目中的2号地块和3号地块,目前两个地块均正在建设。七彩俊园三期2号地块内临项目区和白塔路交接处还保留有一座钢板三级沉砂池。根据施工组织设计,项目里程K0+000.000~K0+401.567段施工出入口布设于道路与白塔路相交处,施工期车辆可在本项目施工出入口处进行冲洗,并依托七彩俊园三期2号地块已有的三级沉砂池将清洗车辆后的污水进行沉淀处理后排入白塔路已建污水管。故该里程段无需再新增三级沉砂池。方案新增移动式沉砂池、抽排措施,车辆清洗设备,并对施工临时堆料采取临时遮盖措施,同时提出监督管理要求;

(二)道路绿化工程区

主体工程对此区域进行绿化,方案补充对绿化工程施工时不能及时回填的绿化覆土临时遮盖措施,同时提出监督管理要求。

表2 水土流失防治措施体系表

| 分区 | 措施类型 | 布设位置及防护功能 | 备注 |

| 路基路面工程区 | 透水砖铺设措施 | 主体工程对道路人行道进行透水砖铺设。 | 主体已有 |

| 抽排措施 | 用于及时抽排项目区施工期汇水,减少水土流失 | 方案新增 | |

| 移动沉砂池 | 用于施工期汇水的沉淀 | 方案新增 | |

| 车辆清洗设备 | 在工程各施工出口处设置车辆清洗设备,避免渣土车将泥土挟带到项目区以外,而造成水土流失。 | 方案新增 | |

| 临时遮盖措施 | 对施工过程中临时堆放的建筑材料采用密目网进行临时遮盖 | 方案新增 | |

| 道路绿化工程区 | 绿化措施 | 主体工程对道路绿化工程区进行绿化。 | 主体已有 |

| 临时遮盖措施 | 对绿化工程施工时不能及时回填的绿化覆土采用密目网进行临时覆盖 | 方案新增 |

五、主体工程海绵道路专项设计的水土保持作用

(一)道路海绵性分析

盘龙23号道路建设项目的建设场地地下水埋深在1.0~2.0m,年降雨量在1000~1100mm,地表土壤为粉质壤土和壤土,下渗条件较好,道路海绵化建设具备优越的海绵下垫面条件和本底条件。同时,道路周边的用地类型丰富,有利于多元化海绵城市理念的实施。

(二)海绵型道路设计方案

道路海绵化建设使雨水通过组织地汇流和转输,经截污等预处理后排入道路绿地内,并通过设置在绿地内的雨水渗透、储存和调节等海绵城建设设施进行处理,结合道路下垫面的条件,道路人行道全线采用透水砖铺砌,绿化带全部采用下凹式绿地的形式进行建设,通过路缘石开孔,使两侧雨水汇集到绿化带中,路缘石采用高低结合的海绵型路缘石。

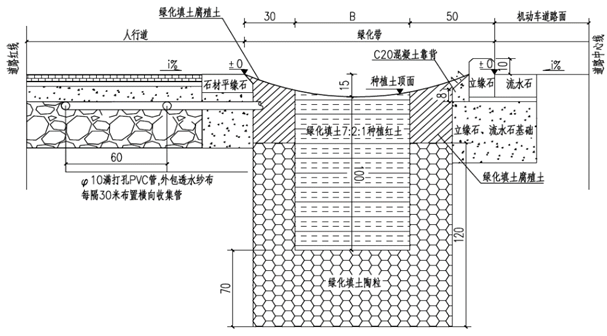

盘龙23号道路绿地总面积4324m2,道路人行道(透水砖路面)面积7241m2,道路车行道(沥青混凝土路面)面积10055m2。主体工程根据《昆明市海绵城市建设工程设计指南》的要求,结合道路标准横断面和道路平面线形设计,人行道透水铺砖率为100%,透水铺砖有效渗透面积为7241m2,道路绿化带均设置为下凹式绿化带,结合道路标准横断面和道路平面线形,有效渗透面积为4324m2。下凹式绿化带根据植物耐淹性能和土壤渗透性能,下凹深度确定为15cm,同时按照雨水检查井的间距设置雨水溢流口,有效排放超标的雨水,并与道路雨水管网相连接。

图1 下凹式绿化带构造及绿化土壤配置图

水土保持评价:从水土保持的角度分析,项目区地表雨水优先进入下沉式绿地入渗,回补地下水并起到一定的净化雨水作用;铺透水砖路面具备渗透功能且可有效拦截大颗粒污染物、截流部分初期雨水,降雨时可有效收集路面雨水并迅速渗入地下,涵养地下水,降低地表温度,提高周边的空气湿度,净化路面水质,并减轻城市热岛效应,对改善人居环境、提高空气质量、保护环境和维护生态平衡都有着重要的作用。这些措施均具有良好的水土保持功能。

六、结论与建议

(一)结论

工程不存在水土保持方面的制约因素,虽然在建设过程会产生一定的水土流失,但及时采取相应的治理措施和管护措施,可以减少和避免水土流失的发生和发展;工程总体布置合理;建筑材料外购,防治责任属于料场经营方,客观上减少了项目的水土流失;主体工程设计及施工中对平面布置和施工组织、施工工艺进行详细的设计安排,减少了工程土石方,节约建设用地,有利于减少工程建设引起的水土流失,保护区域生态环境;主体工程的水土保持措施,从挡护、排水、透水铺砖、绿化等方面进行了考虑,这些措施均具有良好的水土保持功效。

(二)建议

建议建设单位对于土石方施工时,应避开雨天进行施工;施工中的防护主要采取临时措施,临时措施的实施,充分考虑施工时序及施工点位,防护材料相互调用,节省投资;同时加强对施工车辆的管理,出入施工场地时做好检查,减少对项目区周边的破坏并保障项目区的畅通;水土保持方案设计的措施需按要求落实,以保障新增措施能较好地配合主体工程设计的措施共同发挥水土保持作用;加强施工过程中的管理,及时发现问题,解决问题,对破损的水土保持措施及时修补。