昆明市水利水电勘测设计研究院

摘要:水利工程中,出于输水、引水的需要,经常会遇到较长的无压隧洞。隧洞过长则会产生各种难以预测的设计及施工问题,而长隧洞的初期支护是首要问题。本文结合工程经验,对长隧洞设计中的围岩初期支护进行探讨。

关键词:水工 长隧洞 围岩类别 初期支护

1 隧洞围岩类别判别

隧洞的初期支护措施是由隧洞的地质条件决定的,但由于隧洞较长,若进行钻探花费的代价很大,故一般地勘工作无法做到很细致,洞身的围岩类别只能根据地表及隧洞附近钻孔揭露的地质情况进行预测。这极有可能导致施工时的实际地质情况与预测的出现很大差距。就如岩土工程大师陈仲颐先生所说:岩土工程问题是一个综合判断的过程。

首先,地质人员须在综合分析地形、地貌、区域地质、隧洞埋深等的基础上,预测洞身岩体的可能情况,既不能过于乐观也无需过于保守。过于乐观则预测的围岩类别比实际好,就会造成水工人员设计的初期支护措施不到位,给施工安全带来很大隐患;过于保守则预测的围岩类别比实际差,就会造成水工人员设计的初期支护措施过剩,造成浪费。

其次,在施工中,当隧洞开挖后,地质人员须在现场根据已开挖好的隧洞断面,对隧洞围岩类别进行进一步判别,并做好地质编录。若围岩类别与预测情况不一致,应及时反馈给水工设计人员,水工设计人员再据此调整初期支护型式,以避免造成浪费和工程事故的发生。

2 初期支护型式

基本确定了隧洞的围岩类别后,则按照Ⅰ~Ⅴ类围岩分别采用不同的支护型式。《水工隧洞设计规范》DLT 5195-2004附录A表A.1 围岩工程地质分类表中,对支护类型做了简要说明,如下表所示:

围岩类别 | 支护类型 |

Ⅰ、Ⅱ类 | 不支护,或局部锚杆喷薄层砼,大跨度时喷砼、系统锚杆加钢筋网 |

Ⅲ、Ⅳ类 | 喷砼、系统锚杆加钢筋网。必要时采取二次支护 |

Ⅴ类 | 根据具体情况确定 |

在该规范附录F表F.1锚喷支护类型及其参数表,中进一步明确了不同围岩类别不同洞径的支护型式。但小洞径(D<5m)时,采用该表列的初期支护措施较为保守,为安全起见,需根据实际施工情况进行调整,结果如下表所示:

围岩类别 | 规范支护类型 | 采用支护类型 |

Ⅰ | 不支护 | 不支护 |

Ⅱ | 不支护或50mm喷射混凝土 | 不支护或50mm喷射混凝土 |

Ⅲ | (1)80mm~100mm喷射混凝土

(2)50mm喷射混凝土布置长1.5m~2.0m、间距0.75~1.0m锚杆 | 50~80mm喷射混凝土布置长1.5m~2.2m、间距1~1.5m砂浆锚杆 |

Ⅳ | 80~100mm钢筋网喷射混凝土,布置长1.5~2.0m、间距1.0~1.5m锚杆 | 80~100mm钢筋网喷射混凝土,布置长1.5~2.2m、间距1.0~1.5m砂浆锚杆;地质条件差的地段顶部设置超前锚杆 |

Ⅴ | 150mm钢筋网喷射混凝土,布置长1.5~2.0m、间距0.75m~1.25m锚杆,原位监测变形较大部位进行二次支护 | 80~100mm钢筋网喷射混凝土,布置长1.5~2.2m、间距1.0~1.5m砂浆锚杆;设置钢拱架,16号工字钢,间距0.5~1m;顶部设置超前锚杆;地质条件较差地段顶部设置小管棚 |

3 工程实例分析

寻甸县木戛利水库(中型)渠道引水隧洞,总长3898m,为无压隧洞,断面为城门洞型,洞径2×2.578m(其中直墙高2m,拱高0.578m),二次衬砌厚度40cm。隧洞布设于丛山峻岭中,较长且埋深大(最深处接近400m),隧洞沿线无地表水,钻探勘探工作很难开展。隧洞的地勘工作主要采取工程地质测绘和根据枢纽区钻探勘探成果及参照其它类似工程经验等方法进行分析评价隧洞围岩的工程地质条件。

根据初步设计阶段地勘报告围岩类别评价结论:隧洞全长3898m,围岩划分为Ⅱ~Ⅴ类,其中:Ⅱ类长2306m,占洞长的59.2%,Ⅲ类长372.7m,占洞长的9.5%,Ⅳ~Ⅴ类长1219.3m,占洞长的31.3%。从实际开挖情况看:Ⅴ类围岩约占1764m,Ⅳ类围岩约占1656m,Ⅲ类围岩约占478m,以Ⅳ、Ⅴ类围岩为主,Ⅲ类围岩占少数,基本没有遇到Ⅱ类围岩。由于围岩类别与初步设计预计的相差较大,导致初期支护工程量大量增加,投资增加。

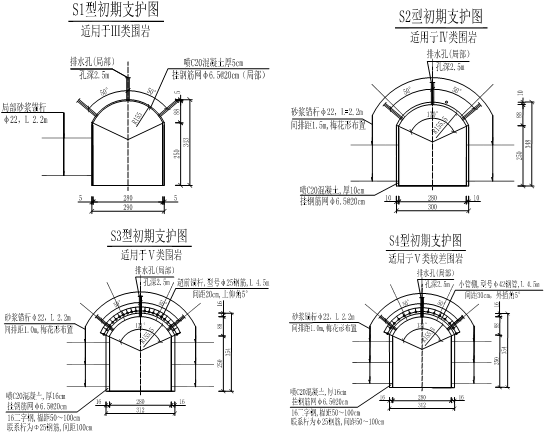

设计时参照上表,对引水隧洞Ⅲ~Ⅴ类围岩分别采用三种初期支护型式(S1型~S3型),其中对Ⅴ类较差围岩特别提出支护措施(S4型)。引水隧洞已于2014年完工,现运行良好,现将Ⅲ~Ⅴ类围岩初期支护图(S1型~S4型)列出,以供参考:

4 结论

长隧洞设计时由于地质资料的限制,需结合已有工程的设计经验,并参照本水库的实际地形、地貌及岩层出露情况等,进行综合分析确定隧洞的围岩类别;再根据基本确定的围岩类别,进行初期支护型式设计;施工时,需要工程地质人员对开挖的隧洞围岩类别作进一步的复核和提前预报围岩及地质变化情况,水工设计人员则须根据复核的围岩类别调整安全开挖和支护型式,以达到结构安全和节省投资的目的。