本文为原创,可在署名“王鸿武 刘淘”和转自“昆明市水利学会”的前提下转载,否则视为侵权!

石林县威黑水库渗漏研究及防渗对策

1 概述

威黑水库位于南盘江次级支流老马河、麦子河、巴江、普拉河的河源分水岭地带,为石林县北东部岩溶发育地区,距县城约36km。1957年动工兴建,1960年建成。坝高17.8m,库容458万m3的均质土坝,坝顶高程为2017.7m;1962年在坝址南500m处的小山丫口又修建了净宽2.88m的8孔开敞式溢洪道;水库承担着西街口乡1000余亩农田的灌溉及现今建成的南昆铁路的防洪保护任务。因自建库以来坝址区和溢洪道段库水外渗严重,水库年蓄水量可达300万m3,但到次年四月栽插季节时仅余蓄50~80万m3,不能满足农田供水,汛期高水位时又危及新建于库下游约700m的南昆铁路的安全;虽曾对水库坝址及两肩带铺盖水工膜防渗处理,因未查清该区岩溶发育规律及渗流通道位置、故收效不大。该库为带病运行的险库,按新颁布的中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》的规定,石林县属Ⅷ度地震区域,更须对该库深入研究予以处理,以达抗震要求,严防溃坝。

2 库区岩溶发育规律及渗流通道研究:

水库枢纽区渗漏集中在大坝下游左岸一带,有十多处渗水点。随水库水位升高渗流量加大,仅12月及1月渗流量观测值为Q=0.25~0.30m3/s,昼夜渗水量大于20000m3;溢洪道坝段当库水位高于2003m时,消力塘及下游库水外渗积水,因常年渗漏导致水草孳生。

2.1 库区地层构造

威黑水库库区出露地层单一,为泥盆系中统曲靖组(D2q)之灰色隐晶质白云岩、中粗晶白云岩、广布库盆及周边;仅库区外围的东部出露了部分泥盆系上统一打得群(D3i)之灰~深灰色角砾状灰岩、泥灰岩、页岩,及石炭系中统威宁群(C2w)之灰色厚层状灰岩,鲕粒状灰岩;均为一系列岩溶发育的碳酸盐岩地层;库盆洼地及山坡有0~10m厚的第四系(Qeld+alp)残坡积、洪积红粘土,含砾粉质粘土、粉质粘土等分布。

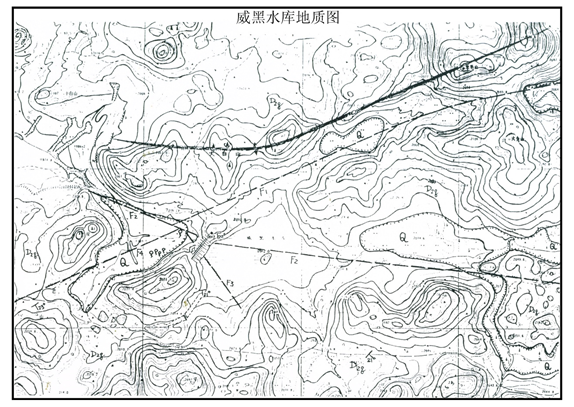

威黑水库区发育一定规模的四条断裂(见威黑水库的地质图),主断裂F2为北西西向,纵贯库区形成并破坏库盆;被南东向、南西向的次级羽状F3、F4断裂破坏与库区地表分水岭以北的F1大断裂交汇于威黑水库坝址附近。区内沿断裂轴向还发育有高倾角裂隙,又在地表水地下水运动的作用下,形成了一系列的溶沟、溶槽、洼地、孤峰等岩溶地形地貌。

2.2 库区水文地质

威黑水库地处地表水、地下水分水岭地带、区内碳酸盐岩层是一套岩溶发育的地层,当接受大气降水后,既形成地表径流又易急速下渗形成地下径流,为本区岩溶发育之D2g灰岩层提供了丰富的水源,使之成为富含地下水的含水层。区内第四系(Qalp)冲洪积层之细砂、含砾粉土孔隙发育、滞留了大气降水为含水层,而(Qeal)残坡积之红土、粉质粘土因粘拉含量高孔隙不发育则为相对隔水层。

威黑水库地区地下水补排关系受地形及构造影响,库区北、东地势高、南西地势低,地表水地下水的运移方向受地形控制而向南西排泄,又因区内张性的F2、F3断裂及高角度裂隙发育导致地下水还以垂直方式运移。F4断裂为逆断层具一定阻水作用,致使水库下游及库水均受其控制而使地下水沿其轴向向西运移。

2.3 威黑水库枢纽区水文地质条件

水库大坝、溢洪道均位于单一的D2q中厚层状隐细晶白云岩与中粗晶白云岩岩组中、岩石坚硬但性脆易碎、可溶,故岩溶发育;第四系(Qeld)残坡积层仅残积在大坝两肩溶隙中,厚度仅约1米。第四系(Qalp)冲洪积层虽为相对隔水层,但厚度不大,最大厚度仅8.1m,分布不广,仅在坝基和河槽中分布。

水库大坝位于F2、F3断层交汇部位、两断层穿越坝轴线;物探工作电测深法测量成果反映了在坝轴中央部位为连续的低电阻率值区,推断为具一定断距的F2断层的位置,为高倾角断层,而断层沿线有多处泉水出露,最大泉点为F2、F3与F1的交汇处的5#泉点,F3断层应为F2断层的次生羽状断层,F2、F3均为导水断裂带,进而布置钻探工程进行验证确定。

经钻孔证实F2、F3通过坝轴的位置;由于断裂的影响,坝址及两肩构造裂隙发育,纵向裂隙垂直坝轴,裂隙倾角也近垂直(倾角>75°),在近地表处为张裂隙,受水溶蚀而溶隙发育,从而沟通了水库上下游地下水水体。

钻探显示,威黑水库筑坝坝土为褐红色高液限粉质粘土,坝体中段局部渗透系数K=0.27~6.4(m/d)为校强渗透水层。D2q白云岩在地表以下20m范围内岩石破碎,溶隙发育,岩体透水率q=6~94(lu)为中等~严重透水层,受断层影响后透水层深度加大;故坝土局部地段和近地表20m范围内的风化破碎白云岩为透水层。

D2q白云岩微风化带(近地表10~30m)之下,溶隙不发育,岩石透水率q<5(lu)为微透水层,可视之为相对隔水层。

枢纽区及库盆地下水主要为岩溶饱气带水、潜水、少量孔隙水;地下水接受大气降水以及蓄存的库水补给,向西沿溶隙、断裂向西街口乡、月湖方向排泄。

2.4 威黑水库渗漏分析

综上,水库渗漏可分为①浅层渗漏:坝基结合部、坝土渗漏;②深层渗漏:断层和裂隙造成岩溶发育的沿岩溶及构造向远、深处的渗漏。

威黑水库大坝坝肩结合部、溢洪道部位,两地下游山体单薄,均处于溶(裂)隙发育地段,库水有渗流通道且渗径短而易于外渗。库区岩溶发育深度约距地表20m,而大坝又受F2、F3断层影响、局部透水层深度达47.5m,大坝两肩结合部溶(裂)隙发育,坝土局部渗透系数大,而坝肩结合部岩体透水率q=11~137(lu)为较严重透水层;当泥盆系中统(D2g)白云岩位于地表以下20m内为中等~较严重透水层。

坝后F2、F3交汇于F1断层处的5#泉点为断层裂隙水,建库前存在,补给源远,F2断层沿线有多处泉点出露,5#泉点来水顺F2断裂向西径流,在F1、F2、F3断裂交汇处又受F4断裂阻隔而溢出地表为泉;此泉雨季、旱季测流值变化不大,说明与库水关系甚小,应为该区深层承压水的溢出泉点。

3 防渗对策

大坝、坝肩结合部,浅层渗漏特点明显,系由坝土局部渗透和两肩溶隙渗漏所导致,可采用悬挂式帷幕灌浆处理,深度须进入微透水层一个灌段,以堵截坝基、坝肩结合部的渗漏水。在F2、F3断层处需加深加宽帷幕灌浆深度和宽度以部分堵截深部渗漏水。

溢洪道位置浅层渗漏特征明显,下游处展布一系列岩溶漏斗,但大多积水成潭,也仅须悬挂式帷幕灌浆处理,并须加固溢洪道。

水库顺流左岸一带为断裂破坏地段,溶(裂)隙发育,山体单薄,其下游泉群出现,可能有落水洞等大型渗水通道,应采取土工织物及砼塞防渗措施。

库盆为坡立谷岩溶地形地貌,水库运行数十年后深水处已淤积,起到部分防渗作用,浅水区因断层、溶(裂)隙发育,应对裂隙、溶隙发育地段进行水平防渗处理。

4 结语

威黑水库是在岩溶发育地区兴建的水库,数十年来发挥一定效益,随着社会经济的可持续发展,面对新的供需水、南昆铁路的防洪安全提供了可操作性处理办法。

对岩溶区的威黑水库进行渗漏研究并予以工程处理后,2003年大春作物栽插保障了近千亩灌溉之后,库水尚余100余万m3,并确保了南昆铁路的防洪安全,已取得了初步的社会和经济效益。