本文为原创,可在署名“姚伟 曾宪强 徐辉 吴学明”和转自“昆明市水利学会”的前提下转载,否则视为侵权!

关键字:综合管廊、地下管网、BIM、信息系统

浅谈城市地下综合管廊发展与创新

(中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 昆明 650041)

摘要:本文介绍了城市地下综合管廊发展历史,以现阶段城市地下管网普查为背景,结合BIM、互联网+、虚拟现实等技术探究综合管廊全生命周期管理模式,为将来建设地下综合管廊提供参考。

关键字:综合管廊、地下管网、BIM、信息系统

1引言

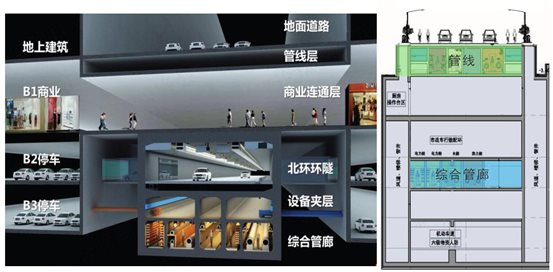

随着我国城镇化快速发展,城市地下管网引发的问题层出不穷,凸显出像“马路拉链”、城市内涝、工业管道爆炸、供水管道爆管、地面塌陷、水体污染等问题,严重影响了人民群众生命财产安全和城市运行秩序。面对这些炙手可热的问题,专家学者开始探究有效的解决方法[1]。城市综合管廊也称共同沟,是在城市地下建造市政公用隧道空间,将电力、通信、供水、燃气、热力等市政公用管线,根据规划的要求集中敷设在一个构筑物内,实施统一规划、设计、施工和管理[2],实现了地下空间的综合利用和资源共享。

图1.1综合管廊断面示意图

2国内外综合管廊发展概况

2.1综合管廊国外发展历程

城市地下综合管廊的思路起源于19世纪的欧洲,早在1833年,法国巴黎诞生了世界上第一条地下管线综合管廊,已有近200年历程。经过不断的探索、研究、改良和实践,在发达国家到了极大的发展,也被认为是市政建设管理的现代化象征。

(1)法国

1832年,欧洲一场霍乱的流行,引发了以给排水改造为主的欧洲“城市公共卫生”革命,巴黎从下水道系统的修建开始。巴黎着手规划市区下水道系统,并在管道中纳入了自来水、电信电缆、压缩空气管及交通信号电缆等5种,是历史上最早规划建设的综合管沟。随着巴黎的发展,地下综合管廊纳入多种类管线,并实现不同管线分仓管理,迄今为止巴黎市约有2100公里,堪称世界城市历程之首。

(2)德国

1893年,德国在前西德汉堡市两侧人行道下方兴建450米的综合管廊,收容了暖气管、自来水管、电力、电信缆线及煤气管。这条管廊兴建完成时常发生自来水管破裂,使综合管廊内积水,热水管的绝缘材料使用后无法全面更换,再加上沿街新用户的不断增加,不得不在原共同沟外之道路地面下再增设直埋管线。至1970年共完成15公里以上的综合管廊并开始营运,同时也拟定在全国推广综合管廊的网络系统计划。

(3)美国

自1960年起,美国开始综合管廊的研究。传统的直埋和架空管线不仅占用土地成本高,而且开挖影响交通,破坏景观。1970年美国在White Plains市中心建设综合管廊,收容了除煤气管之外的所有管道,之后根据实际情况,美国建设了一批只包含部分管道的专业管廊。

(4)英国

英国于1861年在伦敦市区兴建综合管廊,采用12米×7.6米之半圆形断面,收容自来水管、污水管及瓦斯管、电力、电信外,还敷设了连接用户的供给管线,迄今伦敦市区建设综合管廊已超过22条,伦敦兴建的综合管廊建设经费完全由政府筹措,属伦敦市政府所有,完成后再由市政府出租给管线单位使用。

(5)日本

日本综合管廊的建设始于1926年,综合管廊称之为“共同沟”。1923年关东大地震之后,以试验方式设置了3条共同沟,但收容管线有限;1962年由于道路开挖严重,政府宣布禁止挖掘道路,又颁布共同沟特别措置法,拟定长期发展计划,在1993-1997年为共同沟建设高峰期,截止2001年建成超过600公里。迄今日本是世界综合管廊建设速度最快,规划最完整,法规最完善,技术最先进的国家。

2.2综合管廊国内发展历程

1958年,在北京天安门广场建设了我国首条综合管沟,该沟长约1076m,宽约4m,高3m,埋深8m,收容了电力、电信、热力等管线。随后在武汉、宁波、深圳、兰州、重庆、青岛、昆明等大中城市开展建设,但总体起步晚,发展缓慢。近年来我国由于地下管网引发的问题突出,国务院高度重视,并发布了一系列政策和文件,并确定了包头、沈阳、哈尔滨等10个城市为试点。 据初步统计,2015 年中国69个城市在建的地下综合管廊,约1000公里,总投资约 880亿元。国家出台多项政策鼓励推进城市地下综合管廊建设,地下管廊建设工程成为我国基础建设的重要组成部分。

3城市地下管网普查

2014年国务院办公厅发布《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》要求开展城市地下管线普查、建立和完善综合管理信息系统,稳步推进城市地下综合管廊建设等。城市地下管网普查工作包括地下管线基础信息普查和隐患排查。

3.1基础信息普查

基础信息普查应按照相关技术规程进行探测、补测,重点掌握地下管线的规模、位置、管径、材质、功能属性、产权归属、运行年限等基本情况;对明显管线点开展现场实际调查,隐蔽管线点利用管线仪等物探设备探查,再利用测量设备确定管线点位置,最终将调查、探测、测量数据录入管线点表和线表,为综合管理信息系统做好准备。

图3.1城市地下管网普查流程示意图

3.2隐患排查

隐患排查应全面了解地下管线的运行状况,摸清地下管线存在的结构性隐患和危险源。通过现场调查,记录隐患点和危险源位置,并采集隐患点和危险源照片。

本次地下管网普查不仅是“摸清家底”,还为之后综合管廊规划和建设做准备。

4综合管廊全生命周期管理

综合管廊全生命周期包括规划设计、施工、运维管理和报废4个阶段,其中国外综合管廊多重视规划设计阶段,然而国内很大精力和成本花费在运维管理阶段。笔者借鉴国外规划设计和施工阶段成熟经验,运用“互联网+”、云计算、虚拟现实等技术优化运维阶段和报废阶段管理模式,力图摸索出一条综合管廊全生命周期管理模式。

4.1规划设计和施工阶段

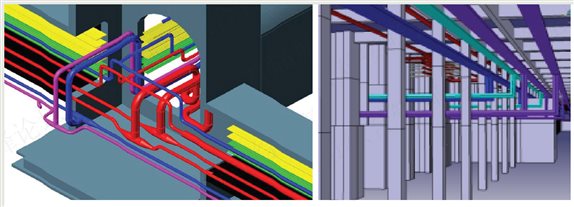

建筑信息模型(Building Information Modeling,简称BIM)技术应用参数化的设计任务,建立带有属性信息的模型,可以将设计图纸信息输入到建筑信息模型中,进行信息整合,将所有数据综合到拟建地下综合管廊的三维模型中,可以进行直观、可视化的施工过程模拟,进行施工工艺的比较和选择,择优选择建设方案。

图4.1建筑信息模型示意图

4.2运维管理和报废阶段

现阶段我国运营的地下综合管廊主要纳入供水、电力、通信、燃气等管线,运维期主要以人工巡检、重点部位安装视频监控等方式巡视检查,很难对管道运行存在的问题进行及时发现。我单位依托“互联网+”的大数据、物联网、云技术、人工智能等技术,建立地下综合管廊服务平台,提供地下空间基础设施全生命周期的信息化管理、监控、预警等服务,提高了综合管廊管理水平及应急处置能力,降低了综合管廊运营成本。

5结论

综合管廊具有安全、高效利用城市地下空间资源等优势,是保证城市可持续发展的重要基础设施。在推进我国综合管廊建设中,不仅需要技术革新,而且更需要建设理念和管理模式创新。

参考文献

[1]2011年中国城市地下管线发展报告.中国城市规划协会地下管线专业委员会.

[2]陈勇.浅谈城市地下综合管沟的发展与应用【J】.江苏省测绘学会2011年学术年会论文集;2011年.